未來我國城市地下空間的發(fā)展方向

以快速城鎮(zhèn)化為背景下中國城市地下空間發(fā)展為對象,通過數據分析、整理和梳理,全景式地剖析當前中國城市地下空間所涉及的各個領域和影響深度,為城市的可持續(xù)發(fā)展和地下空間資源永續(xù)利用提供新的研究方向。

“十二五”,中國城市空間需求急劇膨脹與空間資源有限這一矛盾日益突出。中國全面開展“城市雙修”推動城市轉型發(fā)展,新一輪城市發(fā)展帶動基礎設施建設的新一輪需求。

“十三五”成為中國基礎設施重大工程建設的重要階段,而地下空間作為城市基礎設施的主要載體,在城市發(fā)展的地位愈顯重要,發(fā)展勢頭迅猛。其中,以軌道交通為主導的地下交通設施、以綜合管廊為主導的地下市政設施,其建設規(guī)模、建造水平、運營維護等全生命周期的各個環(huán)節(jié)已趕超世界。

同時,地下空間政策支撐體系的不斷完善,技術裝備的智能化與創(chuàng)新,科研交流與信息共享的進一步加強,都進一步推動了中國城市地下空間發(fā)展。

一、中國城市地下空間發(fā)展格局

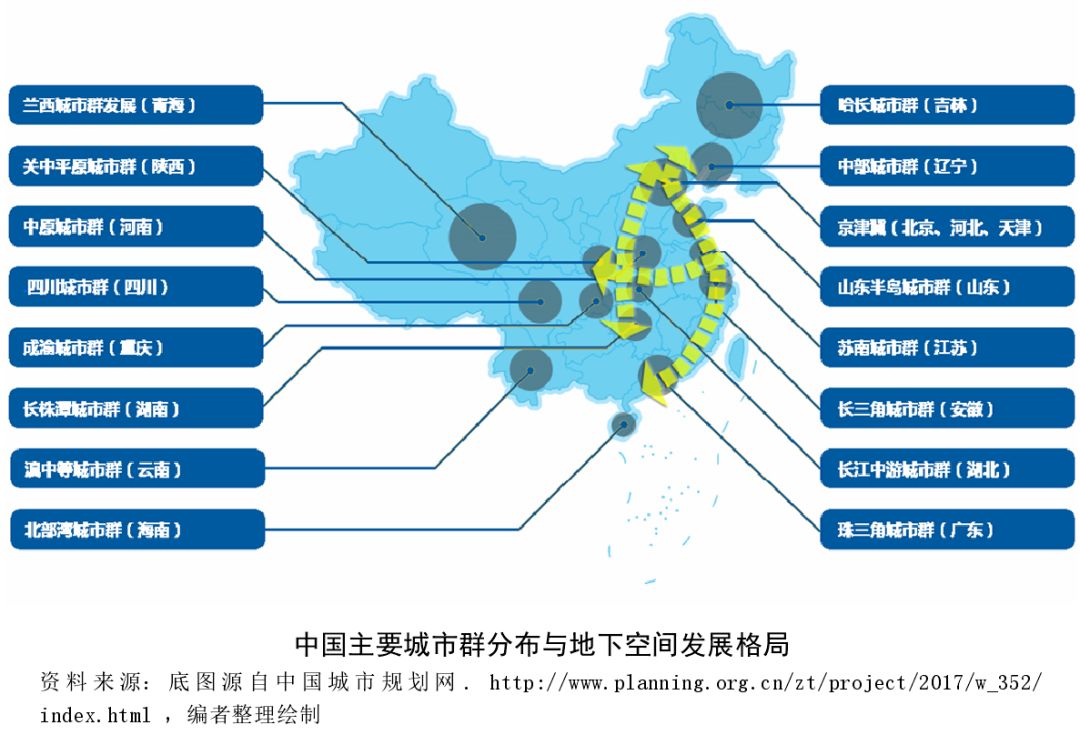

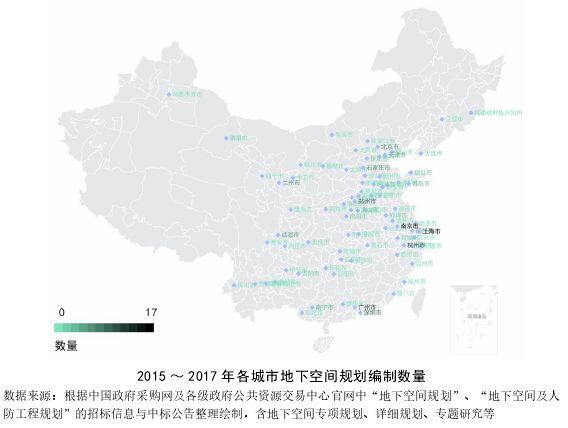

城市地下空間發(fā)展結構:延續(xù)“三心三軸”結構。

“三心”:中國地下空間發(fā)展核心,即京津冀、長江三角洲、珠江三角洲三大城市群;“三軸”:東部沿海發(fā)展軸、沿長江發(fā)展軸和京廣線發(fā)展軸。

三大城市群經濟發(fā)展中差異化的主導力量與城市地下空間發(fā)展緊密關聯。

京津冀的經濟發(fā)展以政府干預為主導,其地下空間社會化主導不明顯,以人防政策等要求建設為主導;長三角的經濟發(fā)展以市場力量為主導,市場開放度高,其地下空間綜合利用的優(yōu)勢也較明顯;珠三角是有由政府干預和市場力量共同作用的經濟發(fā)展,其地下空間開發(fā)根據不同城市區(qū)域和政策干預程度呈現差異也較大。 三條軸線串聯的區(qū)域具有較好的地下空間開發(fā)利用政策環(huán)境,具有城市地下空間持續(xù)快速發(fā)展動力,促進地上地下一體化、地下各功能設施綜合化發(fā)展。 二、城市地下空間綜合實力評價

評價因素

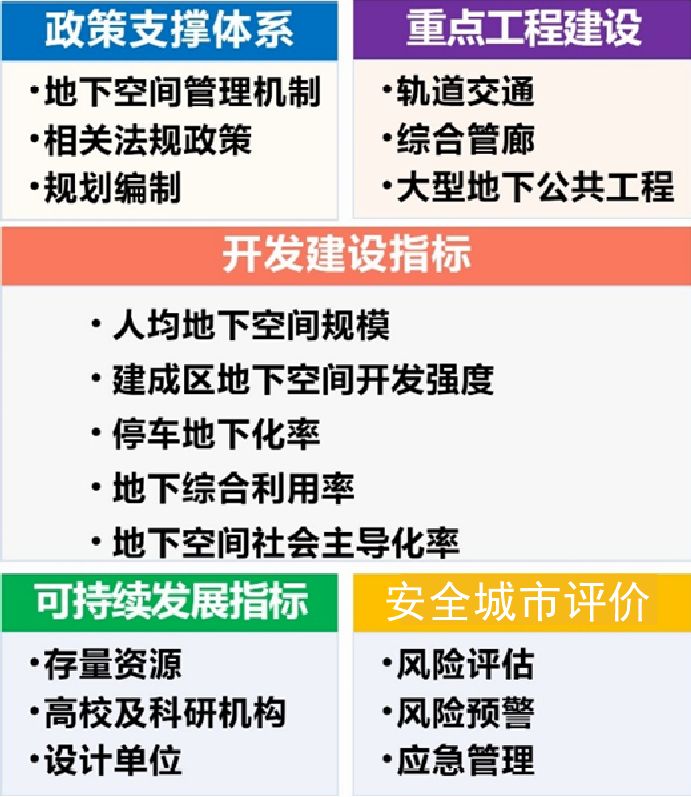

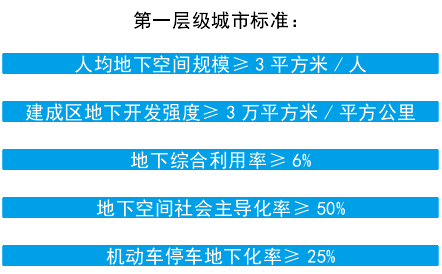

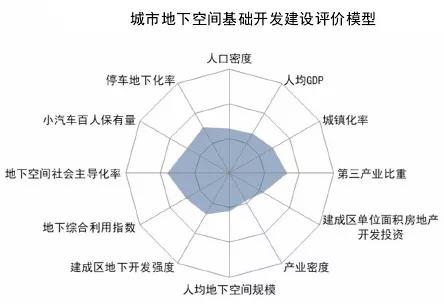

城市群推動城市的集約化發(fā)展,形成新的更合理的規(guī)模效應,可以發(fā)揮城市群內部大中小城市的多層次功能,更科學有效地吸納人口和產業(yè),形成新的發(fā)展動能。 2017 年,以城市群中各大中小城市作為地下空間綜合實力的評價對象,在 2016 年提出的政策支撐體系、開發(fā)建設指標、重點工程建設、可持續(xù)發(fā)展指標共 4 個評價要素基礎上,增加“安全城市評價”,更全面地評價城市地下空間綜合實力,為不同城市群中類似城市的地下空間普遍特征和發(fā)展方向提供參考。

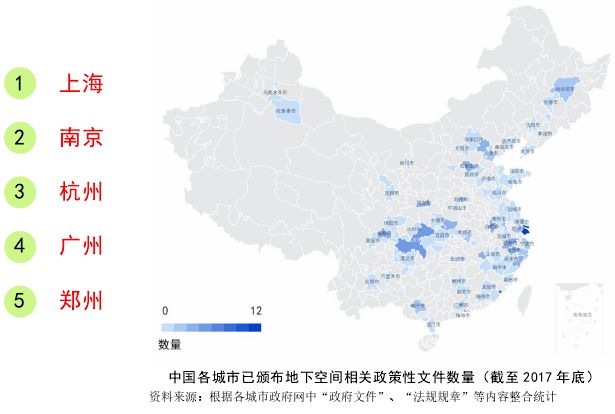

地下空間建設力度最強城市

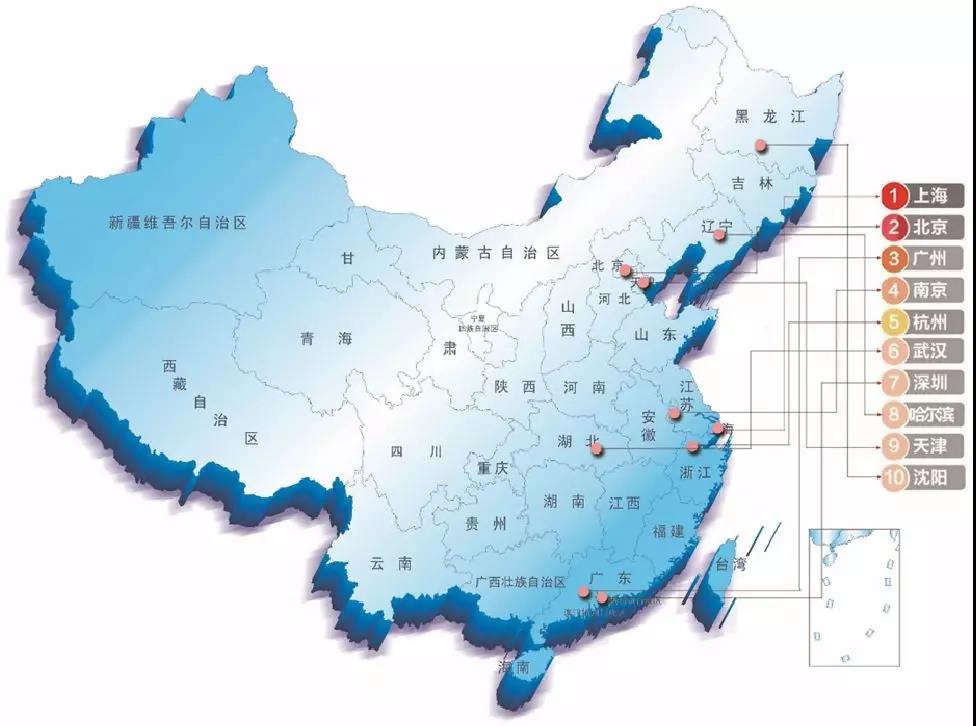

目前地下空間建設水平第一層級城市為:上海、北京、廣州、深圳、南京、杭州。

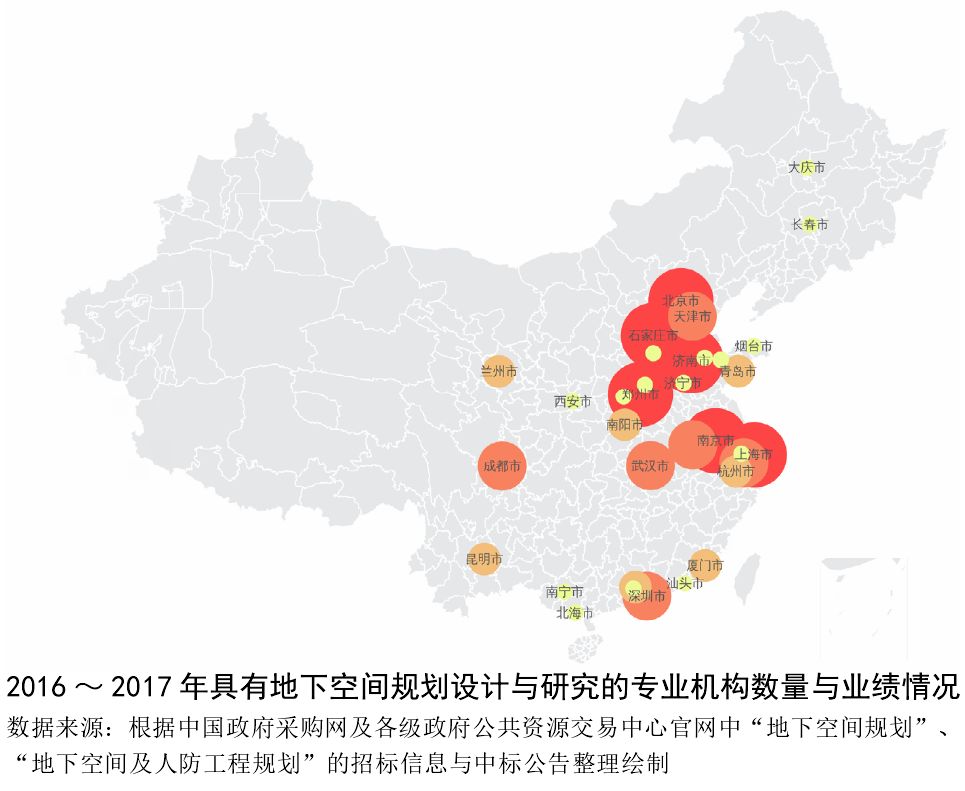

地下空間智力資源最多城市

城市地下空間智力資源主要考量兩項指標:即該城市具有地下空間規(guī)劃設計與研究的專業(yè)機構數量與業(yè)績情況,開設地下空間專業(yè)的大專院校的數量。 截至 2017 年底,中國地下空間智力資源最豐富的城市依次為:北京、南京、上海、鄭州、天津。

地下空間“安全”城市

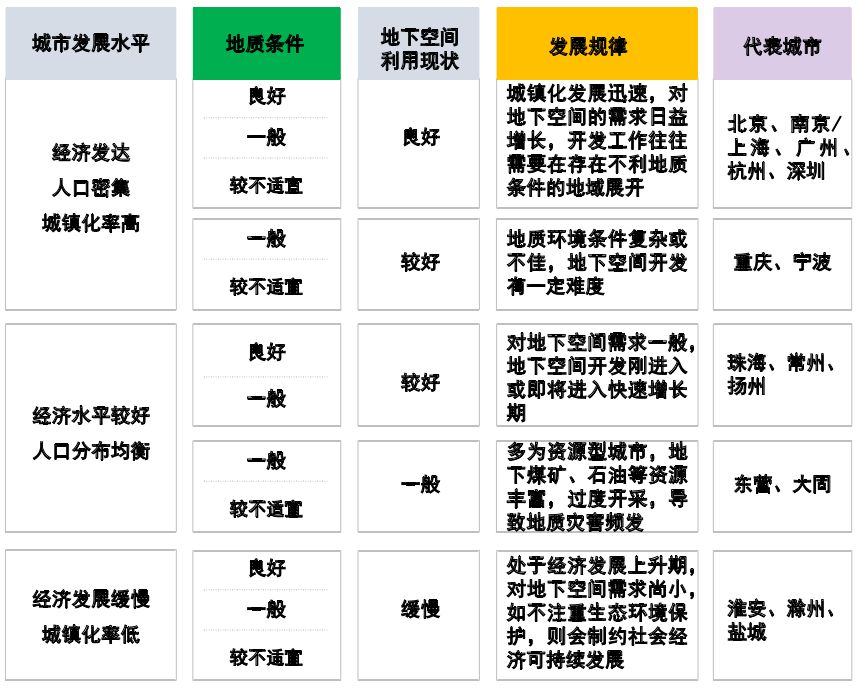

目前地下空間利用先進城市如上海、廣州、寧波等,其地質條件本身并不適宜地下空間的開發(fā)。 上海屬典型三角洲沖擊平原,地表下 50 米內以飽和的軟弱粘性土為主,地質條件復雜,工程地質具有多樣性、不確定性和變異性。類似城市有廣州、杭州等。 而寧波地處濱海平原,海積軟土層分布廣泛,厚度不均,物理力學性質差,水系發(fā)達,地下水位高,地質環(huán)境十分敏感和脆弱。 因此,強硬的經濟實力配合先進的工程技術,保證安全措施到位的前提下,城市的地下空間才能飛速發(fā)展。 煤炭城市大同、石油城市東營等資源型城市,與經濟實力同等城市相比,人口密度較低,對地下空間需求較小。高強度開采使資源性城市面臨嚴重的環(huán)境污染和生態(tài)破壞等問題,導致地質災害頻發(fā),地下空間開發(fā)適宜性變差。

針對地下空間各類風險事故頻發(fā),首先應對城市地下空間安全進行識別、估測、評價,建立有效的風險預警管理機制,制定切實可行的應急預案,預防和減少風險事故的發(fā)生,從而達到地下空間安全利用的目的。

根據城市本身脆弱性、三維地質構造、地質災害,綜合城市地下空間發(fā)展水平與發(fā)生地下空間事故災害頻次和影響,2017 年地下空間“安全”城市為:蘇州、長沙、杭州、成都、廊坊。

城市地下空間綜合實力

綜合以上因素,截至 2017 年底,中國城市地下空間綜合實力排名如下:上海、北京、廣州、南京、杭州。

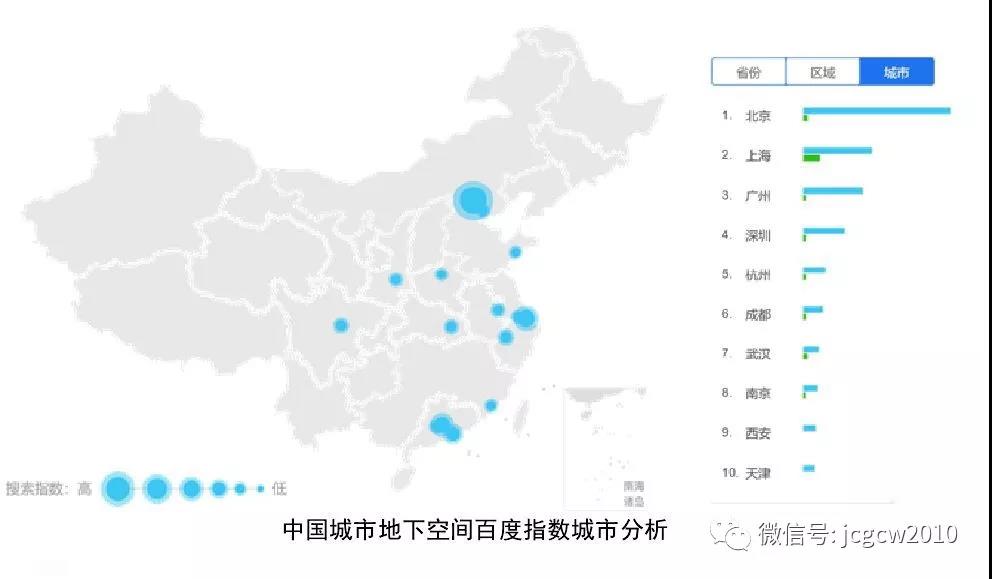

綜合實力側面從公眾關注度得到印證,以 2017 年百度指數中地下空間及相關名詞為例,搜索量靠前城市基本與地下空間綜合實力排名情況一致。

綜合實力側面從公眾關注度得到印證,以 2017 年百度指數中地下空間及相關名詞為例,搜索量靠前城市基本與地下空間綜合實力排名情況一致。

三、中國速度

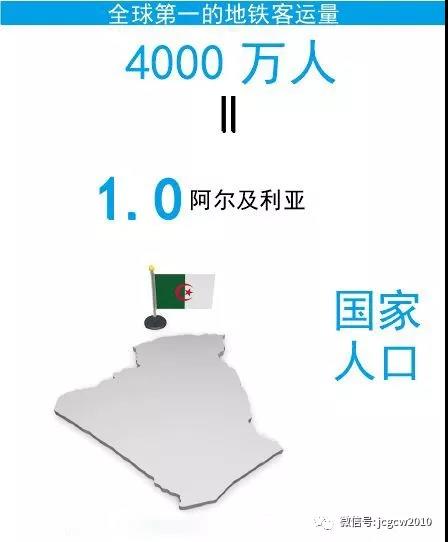

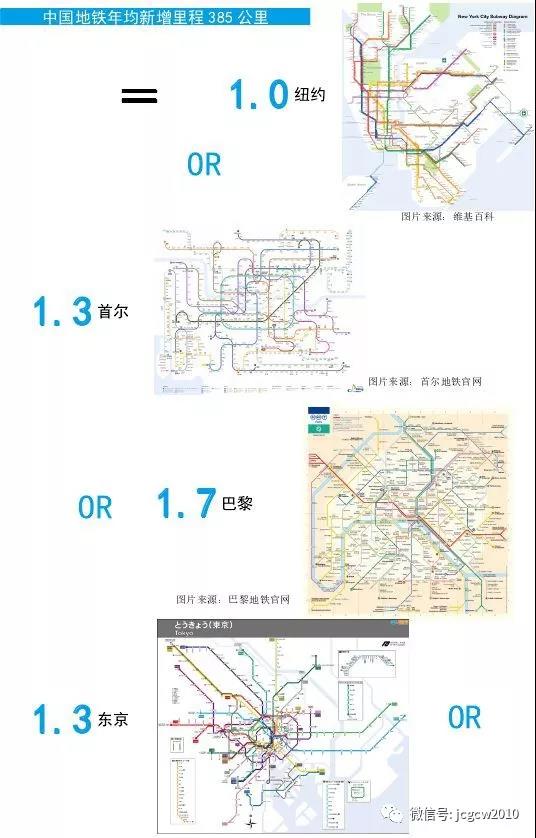

以地鐵為主的軌道交通 截至 2017 年底,中國大陸地區(qū)共 31 個城市已開通地鐵,運營線路總長度 4407 千米。 以開通地鐵的城市分布看,將近 90% 的營運里程集中在京津冀、長三角和珠三角城市群,與這些區(qū)域的經濟發(fā)展水平、人口密集程度關系密切。 2011 年至 2017 年間,共有 18 個城市地鐵從無到有,新增總運營里程 2696 公里,年均增長 385 公里。

以綜合管廊為主導的地下市政設施

綜合管廊建設處于快速增長期。 根據住房和城鄉(xiāng)建設部官網中“城市地下綜合管廊建設”的專題信息數據統計,截至2017 年底,中國綜合管廊的在建里程達 6575 公里。 整體在建區(qū)域與中國目前城市地下空間發(fā)展格局并不匹配,發(fā)達地區(qū)在建速度放緩,呈現出中部多于西部與東部,東北吉林省獨大的態(tài)勢。

來源:基礎工程網

- 【倒計時8天】2019年中國城市規(guī)劃協會地下管線專業(yè)委員會年會

…

- 【倒計時7天】2019年中國城市規(guī)劃協會地下管線專業(yè)委員會年會

2019年的一路勞頓、一路艱辛 2019年的一份耕耘、一份收獲 讓我們每一名管線人都寫進杭州年會 ------這本紅色的航行日志吧 議題公布…

- 文登將建起首個地下綜合管廊

近日,記者在城區(qū)地下管廊工程施工現場看到,施工人員正在緊張施工。項目承建方文城建設集團有限公司相關負責人告訴記者,他們將加快施工進度,爭取明年上半年完工。 據了解,這是文登首個地下綜合管廊工程,位于香山南路西、興隆街東區(qū)域,北起米山路、南至石山路,工程總長度993米,改造排水溝長度為791米,寬度為15米。…

- 全市地下管線“入廊”已破百公里

近日,作為全國地下綜合管廊建設試點城市,合肥市城鄉(xiāng)建設局率隊參加第十九屆中國國際城市建設博覽會,全面展示了新時代新管廊“合肥樣板”。記者從建設部門了解到,目前新站區(qū)少荃湖北部片區(qū)、高新區(qū)拓展區(qū)、肥西產城融合示范區(qū)3大管廊試點項目進展順利,管線已經“搬家”入廊百余公里。…

- 拉鏈馬路、城市道路病如何治?院士專家濟南論道城市智慧管網建設

齊魯網·閃電新聞11月17日訊“前幾天瀝青剛剛鋪好,都還沒干透呢,怎么又挖開了? ”在一些城市,剛鋪好的道路,又被挖開了,這樣的施工現象時有發(fā)生,這種反復被“開膛破肚”的馬路,被市民們戲稱為“拉鏈馬路”。不僅如此,城市中,道路塌陷、窖井傷人、熱水燙人等事件也時有發(fā)生,該如何破解?…

- 上海市發(fā)展和改革委員會關于調整本市新建住宅建筑區(qū)劃紅線內地下管網燃氣工程安裝費的通知

根據國家發(fā)展和改革委員會、住房和城鄉(xiāng)建設部、國家市場監(jiān)督管理總局《關于規(guī)范城鎮(zhèn)燃氣工程安裝收費的指導意見》(發(fā)改價格﹝2019﹞1131號)的精神,現就本市新建住宅建筑區(qū)劃紅線內地下管網燃氣工程安裝費有關事項通知…

- 青原區(qū):加快城市道路“微循環(huán)”和雨污水管網建設

主題教育開展以來,針對廣大市民反映的多條城市道路施工緩慢、城市道路部分地段大雨天積水嚴重等問題,青原區(qū)立行立改,把暢通城市道路“微循環(huán)”和雨污水管網作為改善城市交通、補齊城市功能、提升市民生活品質的重要工作來抓。…

- 中國城市規(guī)劃協會地下管線專業(yè)委員會2019年年會

中國城市規(guī)劃協會地下管線專業(yè)委員會2019年年會直播 沒來現場的可以觀看直播進行交流學習!…

- 合肥核發(fā)首張管線建設許可證!地下管線建設邁入新時期

2019年11月18日,隨著合肥市工程建設項目網上審批流程的完成,首張《合肥市管線、桿線等設施建設許可證》正式核發(fā),標志著合肥市地下管線建設從此邁入規(guī)范、科學、有序建設的新時期。…

- 高標準嚴要求 織牢城市交通和管線之網

如果把普通地下管道比作是普通道路,那么綜合管廊無疑是按高標準修建的“高速公路”,并且這條“高速公路”更多智—— 比如,管廊內繁瑣的管線巡查工作,將交由一套智能監(jiān)控系統完成,更省時、省力。同時綜合管廊還能避免以往因安設各類線管而反復開挖道路的“馬路拉鏈”問題。…

四川省成都市武侯區(qū)世紀城路198號